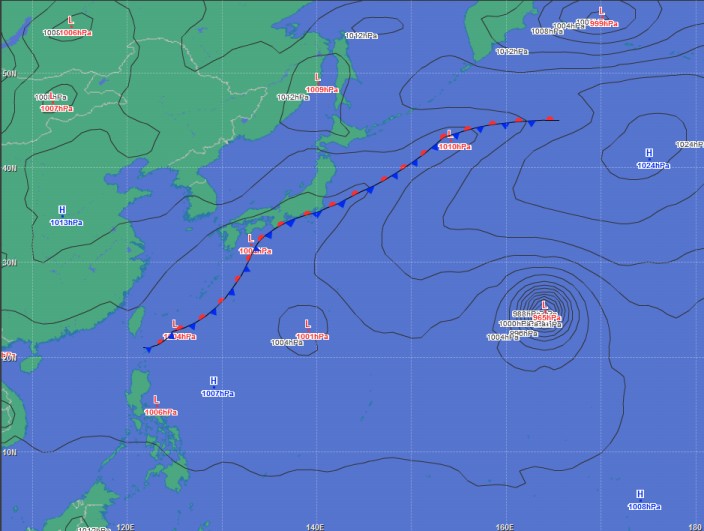

| 1.�r�V�\�z�Ɣ��q���� �I�y���[�V�����S���̊F����A�r�V�q�C���q�H�I���ɂ��āA�D�������ł��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��H�@WNI��OSR�I�t�B�T�[�͕K���������D���ł͂���܂����B��ʑ�w���o��ꂽ�݂Ȃ���Ɠ��N��̕��X�����܂�����˂��B ���̐̂́A�D���ɂ���Ęr�̍��������������B����͂����ɓV�C��C�ۂ̕ω���\�z�ł��邩�̍��ł����āA����������铮��̍��ł͂Ȃ��B �����̗\�z������܂�A���Ƃ͓�q�m����낤���A�D������낤������Ȃɑ卷�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B����ɂ̓Z�I���[�����邩��ł��B FAX���ł���܂ł́A�ǒ��������ŏ�����1���̓V�C�}���������Ă����B���̌�͎��FAX���g�p���Ă������A�ق��20�N�O�ł����A1��2����xFAX�œV�C�}���D�ɓ͂��Ă��������ł��B��������C���z�u��ǂ݁A�ߋ��̌o�������ɂ��̊C��ɂ�����G�߂̏���������āA���̌�ǂ̂悤�ɋC�ۂ��ω����Ă������\�z���邱�Ƃ͎���̋Ƃł����B�����Ă��̌�A�{�D�̐��\��c�����āA�œK�i�H�A���͂����肷��̂ł��B ����̂͒��ړI�Ȃ��̔��q����̂悤�Ɏv���邪�A�����ł͂Ȃ��B�O�҂�������߂̗\�z�Ȃ̂ł��B����ȋC�ۗ\��m�����̌|�����ł����̂́A���E�̊C�����N���܂��ɂ������O���[�g�L���v�e���ł����݂蓾�Ȃ������B �u�����Ƃ��邩���I�v�ƁA�v��ꂽ���A���Ⴀ�����ɂ���Ă݂܂Ђ傩�B������A�����J�����A�y�сA���B�����ɂ��ꂼ�ꉡ�l�`���o������Ƃ��܂��傤�B����D�ł͂Ȃ�DW15000�����Aondeck�ɏd�ʕ��ڂ��Ă���B���̓V�C�}�łǂ����邩���߂ĉ������B ���̓V�C�}��9���̓V�C�}���Ƃ��ĉ������B22�m 140E�t�߂ƁA24N 164E�t�߂̒�C���͑䕗�ł��B�����A���̏���ŁA�ǂ����B |

|||||

|

|||||

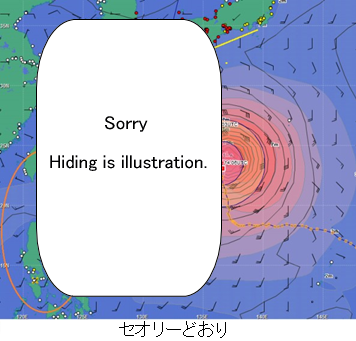

| �ł��܂������H�@�ق��A����͑����������ł��B遂肪�I �C�ۗ\��m����قǕ����Ă�Ȃ炴���炸�A���ȂȂ���łȂɂ�킩��̂�B�ƁA���͎v���B �����������{�ߊC�̊C���ƁA���C������̐����o���A�䕗����̕����������͂��܂����킩��ɂ����ł��ˁB�d�v�ȑ䕗�̐i�H���\�z���Ȃ��B���C���ɂǂ���荞�ށH�@�䕗�͂��łɉ��ш�ɓ�����͂��߂Ă��邩��ΐ����̉e�����n�߂�B���w�̓V�C�}���~�����B���̑䕗�͑O���ɉ����đ��肻�������A���̑䕗���Z�I���[�ʂ�s�����H����ɂ͂����܂ł��ւ̎R�ŁA���ꂶ��f�l�Ƃ����Ȃ��B����Ȃ���ł͍q�H�I��ł��Ȃ��B �䕗�̍���̐i�H���\�z���܂���B�����ł��B�䕗�̌��݂܂ł̋O�Ղ�����܂���B�����Ӑ}�I�ɔ����Ă��邩��ł��B����ł́A�������̎��̃O���[�g�L���v�e���ł���������o�Ȃ����Ȃ̂ł����ǁB�H�H�H �����A���悢���̓V�C�}�Ƀ}�E�X�I�����Ă��������B �E�䕗�̐i�H �EWave height/Direction �EWind Barbs �ECurrent �EVisibility �����������Ă��܂��B��������̍q�H�I��͐�قǂ̕����A����ۂǗe�Ղł͂���܂��H�����������ƂȂ̂ł��B�C�������Ƃ���ŁA�G��Ȃ��B�ł����ƌ��������Ȃ��I�@�{���ɂ����܂ŗ\�z�ł��Ă����̂ł��ˁH�ƌ��������B �����̎���A���E�̊C��m��s����������ȑD���Ȃǂ́A�قƂ�ǂ��Ȃ��B�i�t�B���s���l��C���h�l�A���B�l�ӂ�ɂ͑D������10�N�Ȃ�Ă̂����܂ɂ���j�@���̍`�A���̊C��ɉ��s�������Ƃ͂���Ƃ����l�Ԃ͂�������B�������悭�����Ă݂��3rd�̂Ƃ��ɂ�A2nd�̂Ƃ����Ƃ����A�D���Ƃ��Ă̌o���łȂ���ΐ����͂Ȃ��A����͂����ɂ��S���ƂȂ��B ���̂����A����ł̓O���[�g�L���v�e���ɏ���Ƃ����Ȃ��C�ۗ\��V�X�e�����J������Ă��܂��B����͂P���̓V�C�}�ł͂Ȃ��B1���Ԃ����̊e���ϑ���A�Ȃ��ď��Ƃ��ē���A�l�Ԃ��o�������ɑz������͈͂��͂邩�ɒ����ė\�Ă���Ă���B�����䕗�̗\�z�R�[�X���i�i�ɐM�p�ł��A�r�V�͈͂���Ɏ��悤�ɂ킩��B����ɂ͂��̉�ʏ�ŁA�{�D�̍q�s���V�~�����[�g�ł���̂�����A���̐��ł��d�v�����ꂽ�D���̌o���m���ɕC�G������̂��A���͊ȒP�ɓ������̂ł���B �ŏI���f�͖@�̂��ƁA�D��������̂ł��B�ωׂ̏�ԁA�X�P�W���[���͒S���C�Z���ƃI�y���[�V�����S������Ԓm���Ă���B���q�H/�𔑂̐������]�͔ނ炪����������悢�B����A�{�D�̌��݂̏�ԁi���\�E���C�ہj�͖{�D�D���łȂ��Ɣc���ł��Ȃ��B������A�{���͂��̊Ԃɕ����Ȃǂ̗D�ʓI���ꂩ��̉�����s���ׂ��ł͂Ȃ��A�����Ϗ�����Ȃ���t�Ɋ�Ȃ��B

�b��{�ɖ߂����B�v����ɁA�����܂ōr�V�\�z���ς܂���Ă���Ƃ������Ƃ́A�q�H�I��̂��V���Ă��J�����S�Đ����Ă���Ƃ������Ƃł��邩��A8�������I����������R�ł��B���ƕK�v�Ȃ͔̂��q�̃Z�I���[�����Ȃ̂ł��B ���������܂ł��ٗʂł���悤�㐶�厖�ɂЂ��B�����Ă��邻�̃Z�I���[�������Ɏ����܂��B �̂̃Z�I���[�͑䕗�́E�E�E���~�ŁE�E�Emile�A�E�E�E���~�ŁE�E�Emile�����ȂǂƒP���������������A���͉��g���̉e�����䕗���x�X���剻���Ă��邱�Ƃ�A�i�H���������邱�ƂȂǂ̕��̗v�����lj����ꂽ���Ƃɔ����āA�ׂ����������Ƃ����ǂ��X��������̂ŁA��╡�G�����Ă���B����ł��A����͑�ʂ��āA�s�����i���̂܂܃R�[�X��ۂ��j�A�s���Ȃ����i����������邩�j�����Ȃ��B�������A�ǂ���ɂ��Ă��A���̖��m�ȍ������K�v�ɂȂ�B

�@�A�ɋ��ʂ���̂́A���q����̍Œ��A�����ڋ߂ɂ��D�̃E�B�[�N�|�C���g�ł���E�E�E��E�E�E�E�E�g�ƂȂ�ȂȂ��i�H��I�ԁB���������ꂾ���̂��Ƃł��B��L�����ɓ����Ă���A�N������Ă��������������q�H�I��ƂȂ�܂��B�i���̏؋����́A�����A�b���Ȃǂ̍��Ǝ����ɂ������q�H�I��̉�ł��B�Z�I���[�����邩�炱�����Ɖ����܂��B�j ��̗� ���{�ߊC�ɂ����đ䕗�ɑ������邱�Ƃ��\�z����A��������q���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ƃ��́A�傫���킯�Ĉ�ʓI�ɓ�̃��[�g����`����Ă���B �i1�j���{�ߊC�������։���q�C���ƁA����Ƃ͋t�Ɂ@�i2�j���������{�Ɍ����Ėk�サ����ۂł���B�悭�䕗�́E�E�E���~�́E�E�E�q���~�ł���Ƃ����܂����A����́i1�j�̏ꍇ�ł����āA�i2�j�̏ꍇ�͂���ǂ��B  ���{�ߊC�������։���q�C�ɂ����Ă��A�����̂Ƃ���E�E�E���~�ʉ߂�20-30�N�O�܂ł̓Z�I���[�������B�o���Ɋ�Â��Ƃ��낪�傫�������ƌ����Ă������B�����͋C�ۏ���Ȃ������i1��2���Fax�̂݁j���A�͂����茾���Α䕗���ǂ����ɐi�ނ������m�ɂ킩��Ȃ������B���������ł́A�u���I�ɍX�V�����ڍׂȏ��������A�r�V������m�ɂ킩��B���̒��Ŗ{�D�̔��q������V�~�����[�V�����ł����������B�܂��䕗���������ē]�����Ȃ��Ƃ������Ƃ������ł��B�����珔�����i�䕗���������A�]���_���߂��R�[�X���قڊm�肵�Ă���Ɣ��f�ł���B�{�D�̏�ԁA�o�ϐ����j���ӂ݂āA�䕗�́E�E�E���~�i�E�E�E�E���j�ɏo�邱�Ƃ��L�v���Ɣ��f�ł��邱�Ƃ����X�ɂ��Ă���܂��B�Ȋw�̔��W�Ƌ��ɍq�@���ς���Ă��Ă��܂��ˁB �u��ȁv�l���́A���댯�݂܂��B�I�m�ȏ��f�����肢�v���܂��B��Â����p�I�ɁA�����ď_��ɍl���Ȃ���Ȃ�܂���B  �֘A�y�[�W�F�䕗���q�� �iCP��General instruction�ɂ��u�E�E�E�E�E�E�E���q�s����v�⑁�̋��͂ɂ��ď����Ă��邪�A�D���́E�E�E�E�E�ɏ���ȂǂƂ͏����ĂȂ��j�D���͌ȂŖ{�D�́E�E�E�E�E�����߂Ĕ��f���Ă���̂ł�����B���Ƃ��`���[�^���[�ł������Ƃ��Ă��A�����֎����Ă��đD���Ɂu�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�I�v�ł͂Ȃ��̂ł��B�u�����������ɍl���܂���������̏͂ǂ��ł��傤���H�v�@�D�������_�ɓ��ӂ���s���Ă���邩������Ȃ����A���ꂱ�ꂱ���ō̗p�ł��Ȃ��̂ł���B�Ƃ��������炦�邩������Ȃ��B����ȏ�Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B�������I�y���[�V�����S���Ȃǂ͇@�A���킩���Ă������ł����̂ł��B�i�D���ɋ^���悷��\�͕͂K�v�B�j ���܁[�ɂ��܂���B����ȏ㑖��Ȃ�����ǂ���������H�Ȃ�đD�����B�������A����͋H�ł��B ��������̍r�V���q�ɂ����Ă����������p�����邱�Ƃ��A���̖{���ł��B�����ōl�����邱�ƁA���ꂪ�K�����S�ɂȂ���܂��B |

|||||

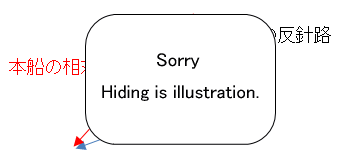

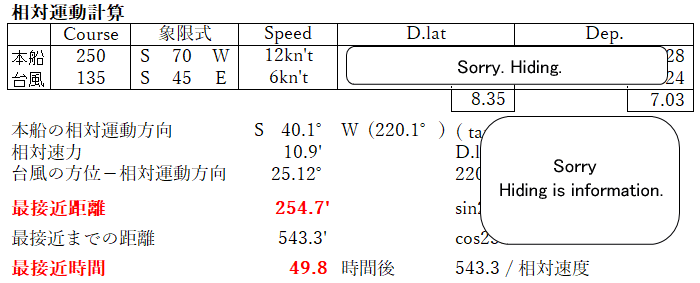

| 2.�䕗�Ɩ{�D�Ƃ̑��Ή^���v�Z�i��j | |||||

|

|||||

| 3.���{�����ɂ�����O���БD�̍r�V�𔑂ɂ��� |

|||||

| ���n�ł̍r�V���q��o�[�X�҂����ŁA�K���ƌ����Ă����قǂ̊��Ⴂ������܂��B �u�o�[�X�҂���5���Ԃ���܂��̂ŁA�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�����Ă����ł����H�v �u���̂܂܍s���A�E�Em���g�悪����̂ŁA�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�����܂��B�v �Ȃǂł��B �t�B���s���⒆���A�؍����O�n�ł͂������������Ƃ��e���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ł��邽�߁A���������̂ł��傤���A���{�T�C�h�i�ۈ����j�́E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ł��B�O���Ђ̑D���̊C���ŁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���Ƃ͂ł��܂���B�ۈ�������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�܂��B �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E������̂́A�����ނ˓��`�n�y�яo�`�n�݂̂ƍl����܂��B�ł���������A�����m�̂Ƃ���A���`�n�ŁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E���Ԑ�������������A�o�`�n���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�Ƃ����̂���ʓI�ŁA�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E����܂���B�����Łu�܂��㗝�X�ɕ����Ă݂�v�ƌ�����̂ł��B ���̑��A���`�i�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E)���F�߂���̂́A�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E������ꍇ�Ɍ����܂��B����������E�E�E�E�E�E�ł��邱�Ƃ��v���Ȃ̂ł��B������A�䕗�ʉ߂́E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�O�ŁA�����h��Ă����Ȃ���������u�E�E�E�E�E���`���v�ƌ����Ă��F�߂��͂����Ȃ��̂͂킩���đՂ��܂��ˁB �����A�u�i�q�����ɁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�������āA���̂܂܍q�C����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���\�z�����̂ŁA�E�E�E�E�E�E�E�E�E�v�͋������ꍇ������܂��B ������A���R�Ȃǐ������̔��f���Ȃ��Ȃ�����A�܂��E�E�E�ǁA�E�E�E�ǁA�E�E�E�ǂȂǂ͐������ɂ������A���̑��̊NJ��Nj�(�E�E�E�ǁj�͗Z�ʂ��������Ă���邱�Ƃ�����B�ȂǁA���܂��܂Ȋp�x�ŃO���[�]�[��������B ��L�̊֘A�@�K�� �`���@10���A26���A29���A31���A37�� ����`�E�E�E�E�`�i���[�������āE�E�E�E�E���펞�o������`�j�ŁA�`���͍q�s�́E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�𖽗߂ł����B�ȂǂƏ�����Ă��܂��B ����́A�`���Ƃ̑Ή��i�E�E�E�E�E�E�E�E�j�ƂȂ��Ă��Ċ댯��h�~���A���G���ɘa���邽�߂ł���B �i���ݒ��ɔ�������E�E�E�E�E�E�E�E�ɂ��ẮA�E�E�E�E�E�E�E�E�E�͂Ȃ��A���V�̌��f�͂����܂ł��E�E�E�E�E�Ɉς˂���B�ƁA�E�E�E�E����͌������Ă���B�A���A����ɂ���Ă鐶����ӔC�͕ʁj ����ɑ��A����20�N�{�s���u�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�Ɋւ���@���v�i�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ɂ��āj�ł́A ��E�E���@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�́A�̊C�����ɂ������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E������ꍇ�͂��̌���łȂ��B �i�������A�����ɁE�E�E�E�E�E�E�E�E���͂���A���a�E���S���Q���Ȃ�����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ʍq�ł���B�E�E�E�E�E�͊Q������Ƃ݂Ȃ���_���j ��E�E�E���@�O���D�̑D�����͗̊C���ɂ����āE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���R�����Ŋ�̊C��ۈ����������ɁE�E�E�E�E�E�E�E�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �ƁA�D���ւ́E�E�E�E�E�E�E���ۂ��Ă���B ���������Ȃ���A�O���ł��Љ���Ƃ���A�䕗���ƌ����Ă��A�����i�K�i�ؔ����Ă��Ȃ��Ɓj���ƕۈ����͍`�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�����i�d�n�ɂ͌��肪����B�E�E�E�E�E�E�E�E�E�̂��߂ɕd�n���Ƃ��Ă�肽���C�������킩��B�j���A���Ƃ����āA�x���Ȃ�Ȃ�قǕd���n�͋l�܂��Ă��ē���Ȃ��B�W�����}������B�����炩�炷��u��r��ɂȂ����̂��ɁA�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ɓ����čs�����I�E�E�E�E�E�E�H�v�ƁA�Ȃ�킯���B ���s���{�ł́A�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ꍇ�������āA�����̓����E�̊C�����Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��A����ۂǂ̂��Ɓi�ו���A�@�̏ᓙ�j���Ȃ�����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ɋ��ۂ����B�ƍl���Ă�������������B�i����͓��{�l������Ă��Ă��ł��j�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ǁj�Ȃǂ͓��Ɍ����ł���B ����āu�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�̂��߂̕d�����v�Ȃǂƌ����Ă��{�D�Ɍ��킹�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Ȃ���̂��Ȃ�Ȃ��Ȃ�B �I�y���[�V�����Ɩ��Ƃ��đD�Ёi�^�q�ҁj����ۈ����ɂ��肢�����铙�Ɉ٘_���������������悤�����A�𔑂Ɋւ��A�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ɓ��������ɍs���Ă���Ă���B�i�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���`���܂ōs���Ĕ��߂Ă���ƌ����邩�H�j �q�C���A�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���Ă���āA�Ȃ�̕s�s��������̂��ƁA���͎v���B �����F�u�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E��3���ɂ́A�O���D���̑D���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�E�E�E�E�́A���Y�O���D���́E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�i�L�`�ʼn^�q�҂�����j�����邱�Ƃ��ł���B�ƁA�����Ă���܂��B �������A�^�q��Ђɂ͂����������Ƃɏ��ɓI�ŁA����Ă��Ȃ���`�̃G���C����i���D���j�����܂��B �u�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E����̂��S�����v�Ȃǂƌ����ĕ����Ȃ��B�i�����ł͂Ȃ��j �u�K�����k����v�Ƃ������ɁA�{�D������ō�����Ă��Ă��A�I�y���[�V�����̏��������낽���Ă��Ă��A�d�b���đD�����������łȂ��A�ۈ����ɗ���ł��łȂ��A�u���Ƃ͑D���ɔC���ȁv�ƁA�l��̌��Ђ��Ȃ��B������B �ۈ����͏�L�ɂ���Ė{�M�Ђ�D�悷��ƍ����������l���������A�܂��K�������p�ꂪ�y���y���łȂ��S���҂����āA�O���l�D������̘A�����O��������������܂��B �D�����������O�ȂāA�u�{�D�́E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ł���v�ȂǃA�s�[�����A�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ȏɂ�����Ă��邩�̏ڍׂ���{��Ŏ��O���Ƃ��ē���Ă���ē���������A�ۈ������[�����Ă����ꍇ������̂ł��B �i�������A�ۈ����Ƃ̌��͎Ђ̗��ꂪ����l�łȂ��Ǝ����X���Ă���Ȃ��X��������B���R�ł��B�j |

|||||

| �t�^ ���{�̌����Ȗ���Map �t�B���s�����ӂ̏d�v�C�� ���{�����̔𔑒n ���{�ߊC�̔𔑒n |

|||||

��L�̓��e���t���X�y�b�N�ł����ɂȂ肽�����͈ȉ��ɂĂ��肢���܂��� |

|||||

|

|||||