|

陸の人には海技士と小型船舶操縦士の区別でさえつきにくい。 それだけ陸の人になじみが少ない職業ということになりましょうか。ですから、知ったかぶりの親戚のおっちゃんなどに知恵をつけられ、間違って進学する人が非常に多い。ここではそれらを踏まえながら「間違わない」をキーワードに船の免状や進学等について包み隠さず正直に述べます。 |

| 海技士とは船長、航海士、機関長、機関士、通信士のためのもので、大きい船に従事する者が取得する免状です。 一方、小型船舶操縦士は沿岸漁業に従事される方やダイバーボート、通船等の他、レジャーに使用されることが多いもので、船というよりはボートの免許と表現した方がわかり易いかもしれません。 小型船舶の教習所パンフレットには「5トン未満・20トン未満の船長」、あるいは船舶職員法上でも船長と書かれていますが、それらの船の乗務者に対しては、あまり一般的に船長や航海士という言葉を使いません。ましてや、船乗りと呼ばれることは、まずないでしょう。 |

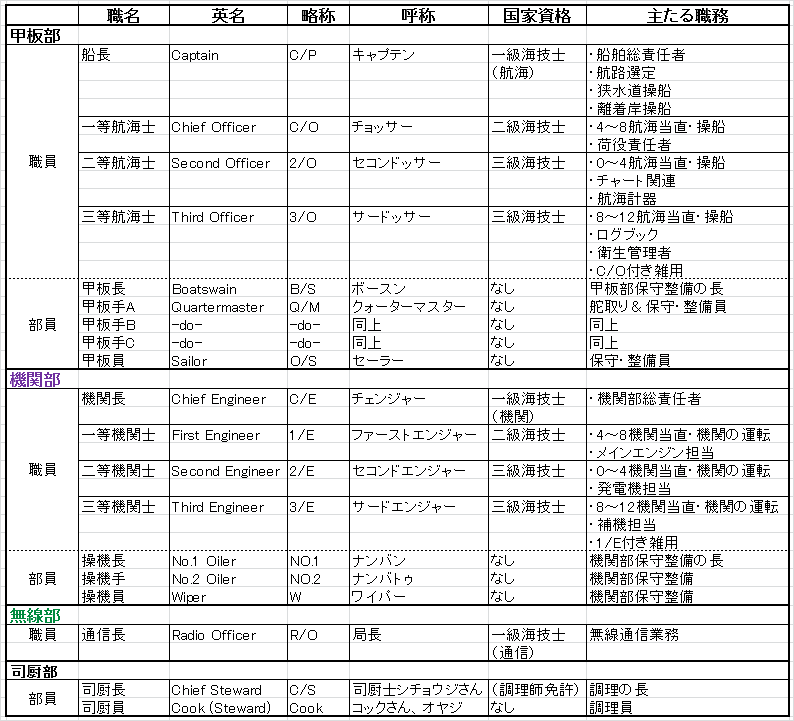

| さて、船乗りと一言で言っても色々です。

船には、外航船(外国と日本、または外国間)と内航船(日本国内を航行)の2種類があります。用途からは、一般商船(貨物船、客船、コンテナ船、タンカー、自動車運搬船)、漁船、フェリー、作業船、練習船、はしけ等々に分類できます。また、船乗りの職務は部署や免状のあるなし、階級によって大きく異なります。 以下にモデルケースとして、外航商船(遠洋区域・総トン数5000トン以上)の人員配置と職務などを簡単に記します。 よく、「何も船長(せんちょう)、言うこと機関長(きかんちょう)」などと言ったりしましたが、この頃は乗組員の数が減って船長も機関長もかなり忙しい。また、昔は、そこまでになるには長く、相当に険しい道のりでしたが、近年は、内航でも大手でも、うまくいけば、最短の実歴として、3rd5〜6年、2nd0.5〜1年、Chief1〜2年程度でも船長(辞令)になれるようです。 |

|

| 上記したものは、一昔前の人員配置と考えて下さい。現在では、衛星通信の発展に伴い、1997年に国際条約が改正等されて、モールス信号器の備え付けが免除されるようになりました。その結果1999年からは無線通信士を乗船させる義務もなくなって、航海士がこれにかわる免許(三海通)を取得し業務を行っています。(官庁関係の船舶、特殊船などには現在も上記のように通信士が乗船している) また、部員クラスの人数も削減傾向にあります。 *QuatermasterをAble Seaman→A/Bと言ったり、SailorをOrdinaly Seaman→O/Sとする会社も多いようです。 |

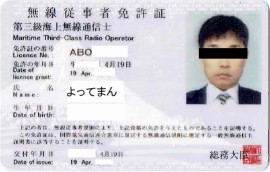

三海通の免許 三海通の免許 |

| 船舶職員としての免状は非常に重要な物で、個人の昇格・収入に大きく反映してきます。船においての昇格は免状が全てです。(今はちょっとした会社でも人事考課があるので、船も免状だけではだめになっている) 従って船乗りたちは一つでも上の免状を取得しようとします。 |

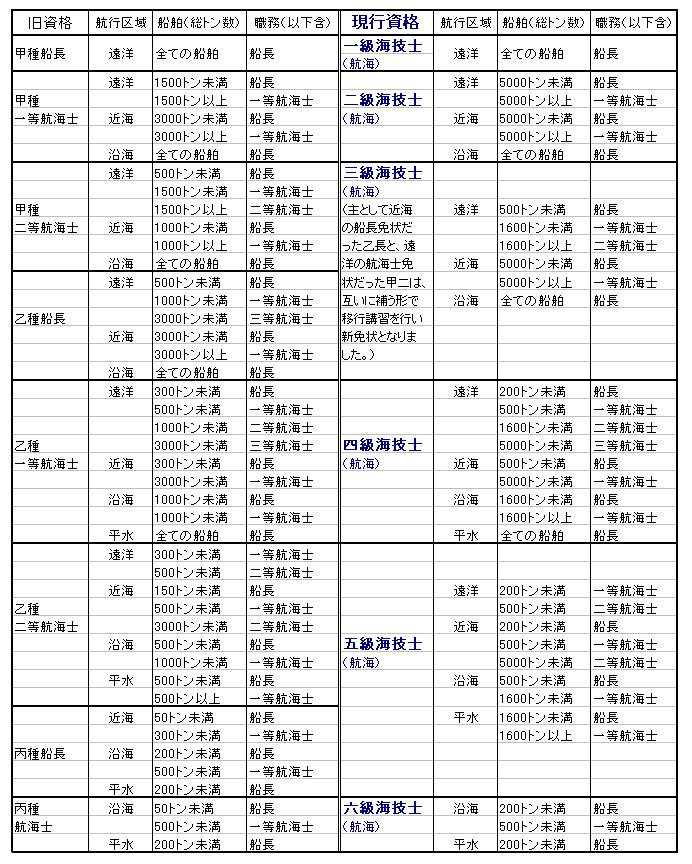

| これら免状にかかる船舶職員法は昭和58年に大きく改正され、旧資格は全て現行資格に移行しました。 呼称が変わり、免状に箔がなくなった。 |

|

| ※昭和49年までは、丙種航海士以上の免状を取得している者について、申請のみにより小型船舶の免許を享受させていましたが、くだらない法律ができたことによりそれ以降はできなくなりました。よって、現在では六級海技士以上の免状を持っていても、新たに免許を取得しない限り20トン未満の小型船舶を操縦できません。 |

| 一級小型船舶操縦士 : すべての海域、総トン数20トン未満の小型船舶の操縦。 |

| ただし、動力船で陸岸より100海里を超えて出る場合、帆船で北緯60度より北、南緯60度より南に出る場合には六級海技士(機関)以上の乗船が必要。 |

| 特殊小型船舶操縦士 ; 沿岸より 5海里以内、総トン数 5トン未満の小型船舶の操縦。 |

| 上表、航行区域に示した4つは以下の通りです。 |

| 遠洋区域 全世界の海面を抱含する水域。 |

| 近海区域 東は東経175度、西は同94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線により囲まれた区域。 |

| 沿海区域 本州、四国、九州、北海道、その他施行地における特定の島から距岸20海里以内の海域等。 |

| 平水区域 湖、川、港内及び指定された51の海域(大阪湾、東京湾等)。 |

|

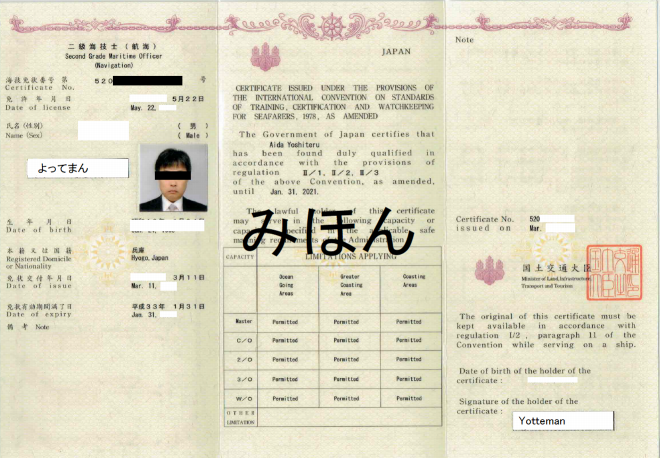

| 海技士(航海)の免状 |

| 法改正以前、船の免状は賞状型で、重みがあるように思えましたが、現在ではパウチッコ(ラミネート加工)したもので、安っぽい。 |

|

| 小型船舶操縦士の免許 |

| (法改正以降後少しの間は海技士の免状と同じ形態の免状でしたが、まぎらわしいためでしょうか、このように小さくなりました。) |

| 海技士試験は資格ごとに必要な乗船履歴(下記)がないと受験できません。(ただし、筆記試験のみを受ける場合はこれを必要としない。よって商船学校等では在学中に二級、一級の筆記試験を受験します。)ですから、はじめて海技士試験(航海・機関共)を受ける場合には、最低でも2年以上の乗船履歴が必要となります。 |

|

| 一級・二級小型船舶操縦士 ; 受験資格 17歳9ヶ月 (乗船履歴は必要ありません) |

| 特殊小型船舶操縦士 ; 受験資格 15歳9ヶ月 (乗船履歴は必要ありません) * 小型船舶の免許制度が平成15年6月より、大幅改正されています。 |

| |

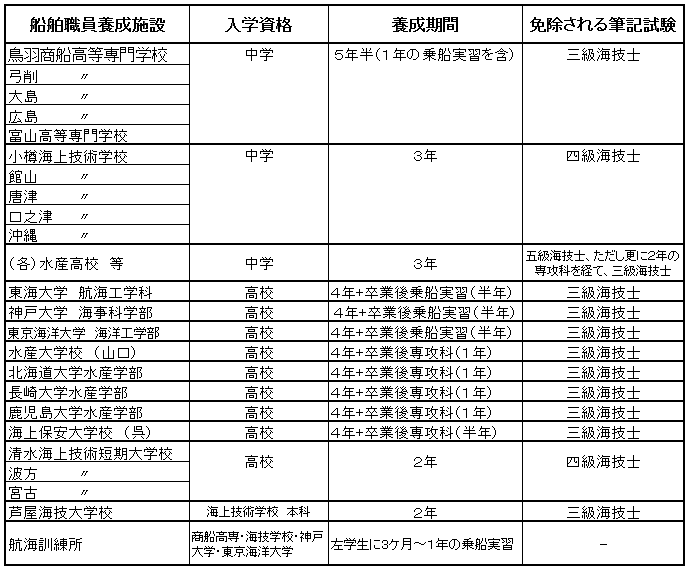

| 尚、国土交通大臣の指定を受けた船舶職員養成施設を卒業すると、乗船履歴の特例があると共に、練習船による実習が乗船履歴として認められ、養成施設の種類に応じ、それぞれの試験において、筆記試験が免除されます。ただし、口述試験に合格しない限り、免状は決して得られないことも付け加えなければなりません。 |

|

| ※水産高校は校名変更されている場合がありますので、”等” を添付しました。 |

| 海運不況が続く現在、昔のように「小さい船のセーラー」から乗船履歴を付け、免状を取得して這いあがって行く、いわゆる「たたき上げ」は困難な時代になりました。 「僕は内航船の船長になるから・・・」と言う人でも、上記の施設に進学し、卒業と同時に免状を取得できる道を選ぶよう、お勧めいたします。 内航長距離フェリー等の航海士・機関士においても、元外航船乗りはワンサカいますし、船舶職員法上、三級海技士でなれるはずの船長におかれましては、会社組織上、最高免状である一級海技士を持っていないと、現行、船長をさせてもらえない厳しい世界だと聞きます。 ましてや、外航船の航海士・機関士を目指す人は、最も狭き門であることを十分考慮しつつ進学して下さい。商船学校に進んだからと言っても、必ず船に乗れるという訳ではありません。卒業時において成績上位者かつ上級筆記試験合格者でない限り、その道は開けないと言えるからです。 昭和60年には、日本人の外航船員が約4万人いましたが、現在はたった3千人(陸上勤務者、待機者含む)程度しかいないそうです。ただの脅しでないことは分かっていただけましたか? 「船乗りは絶滅危惧種」なのです。 船乗りはやりがいのある素晴らしい職業です。ロマンを追い、若い血潮をもって意志を貫けば、必ずや夢はかないます。「諦めること」には何の意味もありません。どうか頑張って下さい。健闘をお祈りいたします。 |

| 船乗りの給料 |

| 今は昔、船員の給料は高かった。昭和40年代くらいまでは陸上の1.5〜2倍くらいが相場だったようだが、現在では大手でも1〜1.2倍程度ではなかろうか。 ネットでは船員の年収(税込)について「1000万円級も夢ではない。」と書かれていたりするが、主語がない。誰が何歳でやねん? どこのどんな船でやねん? という話です。だから額面通りに受け取ってはならない。 船員を目指し、最終的に騙されたと思われては心外です。まずはこれについて説明しましょう。 具体的かつ大雑把に言いいます。50歳の船長として、 外航大手で1500万円/年程度。 その他の外航船で800〜1000万円程度。(大手と雲泥の差) 内航長距離フェリー(1級海技士)で1000万円。 その他の内航船となると安い。5000tクラス以上(3級海技士)でも800〜900万円、5000t以下(4級海技士)の船長で700〜800万円くらい。当然一航士、二航士、三航士と給料は下がるわけで、30歳前くらいの二/三航士なら500万円くらいでしょう。一航士にならないとガツンと上がらない。 大手の船長さんはようけもらうんやなあ、と思われるかもしれませんが、大手は一部上場企業ですから陸上社員50歳の役付きはほぼ同様の年収です。要するに船員でなくとも高収入である。 内航の船長にしても田舎の人間からしたら高給取りだが、中小企業の部長さんクラスの給料と同等でしょう。 ただ、船員の給料は職務によってほぼ頭打ちで年齢が増しても額はほとんど変わらないし、また大手を除く船社の退職金はびっくりするほどに安い。(無いに等しいところも) それに休暇が陸上よりもかなり少ない。長期休暇なので一見かなり休んでいる(ブラブラしている)ように思われるが実際はそうでない。 陸上ではこの頃、週休二日制が普通だ。有給休暇は年間20日、祝祭日が15日、夏休み5日、年末年始5日なども一般的。年間TOTALすれば最大150日の休暇がとれる。約5ヶ月の余暇があるということで、要するに年間7ケ月しか働いていない。 ところが船員はどうか? 大手外航でも6ヶ月乗船2ヶ月休暇(年間換算:8ヶ月乗船の4ヶ月休暇)、その他の外航船社ではこれより条件は悪い。内航などは基本2ヶ月乗って20日休み or 3ヶ月乗って1ヶ月休みというパターンが多いようだが、年間に換算すると9ヶ月乗船の3ヶ月(90日)休暇となる。 単純計算で陸上の者よりも年間1〜2ヶ月多く働くだけではない。挙句にその9ヶ月間は24時間拘束でどこにも逃げられない。家族にも会えない。(家に一人残される奥さんも実質相当大変) 労働過多、24時間拘束と離家性を昔は正当に評価され、船員は高収入を得ていたわけだが今は全く蔑ろにされている。 居住代と食費がタダではないか? そうだそれを忘れていたが、狭い部屋だからせいぜい5万円/月が関の山か、組合船の食費は1200円/日だから、双方を年間に加算しても・・・プラス80万円程度である。これでも陸上の1〜1.2倍くらいにしかならない。冒頭述べた数字だ。 現在においても未だ「船乗りの給料は高い」などは、大きなまちがいである。 給料を拘束時間で割ると時間当たりの単価が出るが、陸上と船員のそれを比較して頂きたい。なんにも高くない。低すぎる。 「まあ、24時間拘束でも、寝ないで働きづめではないだろ?」と仰られる諸兄、じゃあ、あなたも「土日(休日)以外は会社で過ごして1歩も外へ出るな」と辞令がきたらどうする。辞めないでまだ勤めますか? おそらく裁判沙汰だなあ。離家性を安く見積もり過ぎではなかろうか? 家族の苦労も並大抵ではない。 大風呂敷を広げてもしょうがないけど、船長クラスで一様に300万円くらいは安いと、私は個人的に思う。 法律で定められた年間休日は105日で、陸上では年間平均120日休暇をとるそうだ。本来、当然船員にも適用されなければならない。 船員不足が深刻になり、実情を隠してキャンペーンなどが繰り広げられてるようだが、労働の対価に合わない給料やは、休暇は少ないは、自由はないわ、生活環境・福利厚生は悪い(住民税は自分で払え、499tは司厨師なしの自炊など)は、意地の悪いおっさんだらけやわ、不幸な環境でもない限りこのご時世どこの優秀な若衆が船員になろうと思うだろうか? 魅力がほぼない。(丸の内に行ってみなさい。きれいに着飾った男女ががえらい思いもせず楽―にこれ以上稼いでいる。) いくら労働条件が過酷でも金さえ十分にもらえれば人は寄ってくるもんだが、成り手が少ない(商船学校の入試競争率を見れば一目瞭然:1/3に縮級したにもかかわらず倍率が下がっている)ということは労働に賃金が見合っていないことに他ならない。 内航船員などでは生涯未婚の者が非常に多い。女性と知り合う機会がほぼゼロというのもあるが、これも給料が安い証拠のひとつとも言えよう。ボーナスは雀の涙、家にはいない、ちょっと変わっている(モテナイ君の宝庫)。今どきそんな者のところへ嫁に来てくれる奇特なお方はいないということだなあ。船員になるということは、結婚できない可能性もかなり高くなるということです。(但し、大手の外航船員においてはこういう傾向にない) それでもなりたいかね? 世間では近年 ITばかりが取りざたされて儲けているようだが、物流は人の暮らしに生命線である。陸上も海上もそうだが、それらの担い手はもうちょっと魅力ある職業としなければならないと、私は思う。 このままではいずれ内航にも外国人船員の流入を認めざるを得なくなるだろうが、まったく承服できない安易すぎる話だ。船員の保護は海運国の日本にとって必要不可欠なはずです。 もちろん海員組合さんにも頑張って頂かねばならないが、政治が悪いなあ。(年金・税制などで船員に恩恵を与える国もある。) 船員は票につながらないから親身になる政治家がいない。また論じるのは大手出身者ばかりだからそこに利権や既得権が絡んでろくな法律や制度にならない。従って、悪くなることはあっても改善はないという具合だ。幸先が明るいとは未だ言い難い。 |

| 間違わない、船乗りになるための進路(進学)選び |

| ご家族や、親類、知り合い等に船乗りがいればわかるのしょうけど、一般の方に船乗りの世界はわかりにくい。周囲の知ったかぶりで、進学に関し、間違う方がたくさんいます。各進学について長所と短所を記す。 「船員になろうとして、人生間違った」などの嘆きではなく。根本的な進路の間違いに入学後気づくというものです。よく理解した上で進路を決定してください。将来を決める大切なことなので正直に書きます。 |

| 1.まずは、なりたい船乗り別です。 1).お家が内航の船主船長をやっている。 こういった方は実情をよく知っていらっしゃるからご本人及びご関係者に説明の必要はないのでしょうけど、皆さもへのご理解の為書きます。いわゆる家を継ぐという形・・・・・ ・・・・・商船学校に行けば、三級がもらえるからと進学したまではいいが、意外にも成績と時代が良く、家業を継がず大手に就職してしまったために、結局廃業した。ということも多々あるので、こういった方々は下手に商船学校へ行かない方が良いかも知れない。 2).漁船志望(カツオ、マグロなどの遠洋漁業) 水産高校+専攻科 水産大学 (商船系からはまずいけない。冷凍船などもこちら出身の方が多いかと思う) *昔は水産高校と言っていたが、現在はこれを海洋高校などと校名変更しているところもある。 3).内航船志望(1万t級の船長/機関長になりたい方。) この辺は海上技術学校、及び海洋技術短期大学(旧海員学校)、水産高校などのテリトリーになります。商船高専、商船大学もいないことはないが、それには少々問題もある。(前後文章を参考) この進学において特筆すべきは、海上技術学校→ 長距離フェリー(一航士)→ 3000t 級内航船長移籍 等が、現在においては、PILOTへの最短コースとなりつつあるということです。 4).外航船志望(外国航路の船長/機関長になりたい方) 王道は、旧商船大学(現・東京海洋大学&神戸大学海洋海事科学)もしくは、商船高専を卒業すること・・・・・ ・・・・・同様に水産高校+専攻科も同じ三級を取れるが、相当強力なコネがない限り外航への就職は厳しいと言えます!(事実上できない) ただねえ、・・・・・ ・・・・・と私は思います。) また・・・・・ ・・・・・STCW条約の外航船員に対する資格基準の要求事項が年々付加されるばかりですので、資格取得&講習などで内航よりもさらに勉強し続けなければならないこともご承知下さい。ちょっときつい言い方で申し訳ないですけど、三級が精いっぱいという方にはやや難しいかもしれません。 |

2.あなたは、一生船乗りを続けられますか? |

| 私のクラスは40名入学し、31名卒業した。そのうち当初24名が船に乗ったが、30年たった現在も船乗りをしているのは7-8人です。 「うん、僕は一生やるつもりだ!」 口で言うのは簡単です。 しかし、実際問題として、高校生ぐらい、まして中学生の決めた将来が、どこまで続けられるやら不安だ。船乗りを辞める理由にはいくつかある。 寂しい孤独だ。きつい労働(労災は陸の3倍と言われている)。人間関係(得てして船員は、重箱の隅をつつくような細かしい人が意外に多く、大雅量の持ち主はほんとに少ない)。里心/離家性。それから怖さ(船を動かすのが怖くなる人もいる)。 挫折。 さあ、そこでだ。船を下りたらどこで働く? (海の上では技術の差はなくとも)ここで商船系とそうでない方たちの決定的な差がでます。商船大学系や商船高専卒は・・・・・ |

| 上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |

|